Il est rare que les gouvernants disent la vérité. Nous nous souvenons d’un ministre du commerce extérieur de Mitterrand, Michel Jobert (il faut donc remonter loin dans le temps), qui s’y risqua : « Comme on lui demandait pourquoi les voitures françaises se vendaient peu au Canada, il eut ce cri du cœur : Que voulez-vous, les voitures françaises rouillent ! » (cf. note LSP intitulée « Aux marches du palais »).

Il est rare que les gouvernants disent la vérité. Nous nous souvenons d’un ministre du commerce extérieur de Mitterrand, Michel Jobert (il faut donc remonter loin dans le temps), qui s’y risqua : « Comme on lui demandait pourquoi les voitures françaises se vendaient peu au Canada, il eut ce cri du cœur : Que voulez-vous, les voitures françaises rouillent ! » (cf. note LSP intitulée « Aux marches du palais »).

Crime de lèse-constructeurs automobiles qui lui valut les remontrances qu’on imagine !

Plus près de nous, Élisabeth Borne, alors première ministre de Macron, déclara en mai 2023 que le Rassemblement national, ex-Front national, était l’« héritier de Pétain ». Quoi de plus juste ? Cela lui valut d’être « recadrée » par le président.

Il s’agit là de cris du cœur dont les auteurs, nous allions dire les coupables, se sont fait taper sur les doigts. Où va-t-on si l’on commence à dire la vérité ?

Parfois, nos gouvernants, tout en piochant dans les « éléments de langage » bien lissés fournis par leurs collaborateurs, utilisent un mot ou une formulation qui révèle leur véritable pensée, à rebours de leur discours officiel. Ainsi de Jean-Louis Borloo, ministre du travail, qui déclara en 2004, après l’assassinat de deux inspecteurs du travail par un petit patron qu’ils venaient contrôler, qu’il s’agissait d’un « incident ». Tuer par balle, dans le dos, deux agents de l’État dans l’exercice de leurs fonctions, c’était un incident : « petit événement », « péripétie », « anicroche » (Petit Robert 2020). Il ne pouvait pas mieux livrer le fond de sa pensée, à l’insu de son plein gré. Des mauvaises langues avaient aussi employé à cette occasion l’expression latine si vraie : in vino veritas (dans le vin se trouve la vérité).

Une tribune d’enseignants publiée le 28 mai par Le Monde montrait que l’emploi ou non du possessif « nos » par Gabriel Attal, alors ministre de l’éducation nationale, dans une lettre adressée aux « personnels de l’éducation » le 5 décembre 2023, révélait sa pensée profonde.

Voici l’extrait évoqué par cette tribune :

« Je suis convaincu que les groupes de niveau en mathématiques au collège nous aideront eux aussi à redresser la barre. Ils donneront aux élèves les plus en difficulté la possibilité, en petits groupes, de combler les lacunes et de progresser. Quant à nos élèves ayant le meilleur niveau et la plus grande appétence, ils y verront l’opportunité de s’envoler, en allant plus loin encore que le programme. »

Les auteurs ont eu raison de signaler ce fait, minime en apparence, mais qui en dit long. Attal aurait inversé l’article et le possessif que cela n’aurait d’ailleurs rien changé : nos élèves les plus en difficulté et Quant aux élèves ayant le meilleur niveau, car c’est un discours de ministre. Mais il a bien montré, sans doute à son corps défendant, en employant le possessif dans un cas et pas dans l’autre, que les premiers l’intéressaient bien moins que les seconds, ce qui est dans la nature de notre société et n’étonnera personne.

ou

ou

Impossible d’échapper à la campagne de publicité de Coca-Cola sur les jeuzolympiques dont le texte est : « Tous ensemble derrière la flamme » (olympique), sur des photos de groupes en survêtement autour d’un porteur de flambeau qui font penser à l’imagerie maoïste des années soixante.

Impossible d’échapper à la campagne de publicité de Coca-Cola sur les jeuzolympiques dont le texte est : « Tous ensemble derrière la flamme » (olympique), sur des photos de groupes en survêtement autour d’un porteur de flambeau qui font penser à l’imagerie maoïste des années soixante.  On n’a pas fini d’en consommer, des Jeux, jusqu’à l’overdose. Et on n’en est qu’au before, ce relais de la flamme prétendument venu de l’Antiquité grecque, mais qui a une tout autre origine, nettement moins présentable. Que vont-ils nous trouver pour l’after ? Lors des Jeux antiques (strictement réservés aux hommes, athlètes comme spectateurs), qui eux au moins n’étaient pas sponsorisés par une marque de boissons qui concourt à propager mondialement l’obésité et le diabète, les athlètes concouraient nus. Notre mot gymnastique vient du grec gymnos, « nu » ! Pourquoi ne pas reprendre cette saine tradition ? Aucun voyeurisme, dans ce cas, mais plutôt l’exaltation de la beauté corporelle sans hypocrisie et surtout, surtout, aucune marque d’appartenance nationale. Le sport sans cocarde ni drapeau.

On n’a pas fini d’en consommer, des Jeux, jusqu’à l’overdose. Et on n’en est qu’au before, ce relais de la flamme prétendument venu de l’Antiquité grecque, mais qui a une tout autre origine, nettement moins présentable. Que vont-ils nous trouver pour l’after ? Lors des Jeux antiques (strictement réservés aux hommes, athlètes comme spectateurs), qui eux au moins n’étaient pas sponsorisés par une marque de boissons qui concourt à propager mondialement l’obésité et le diabète, les athlètes concouraient nus. Notre mot gymnastique vient du grec gymnos, « nu » ! Pourquoi ne pas reprendre cette saine tradition ? Aucun voyeurisme, dans ce cas, mais plutôt l’exaltation de la beauté corporelle sans hypocrisie et surtout, surtout, aucune marque d’appartenance nationale. Le sport sans cocarde ni drapeau.

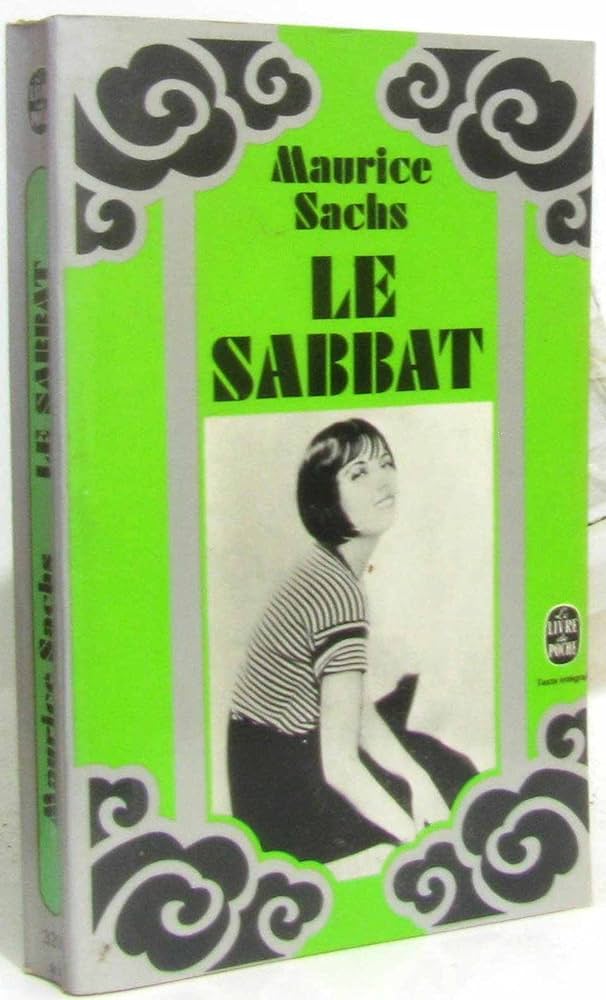

Les hasards de l’existence nous ont fait tomber entre les mains un (Livre de) poche de Maurice Sachs, auteur né en 1906 dont nous ignorions tout, jusqu’au nom, intitulé Le Sabbat, à la couverture très sixties présentant une accorte jeune femme coiffée à la mode « garçonne » des années vingt, alanguie, au regard enjôleur et prometteur : sa lecture s’imposait donc.

Les hasards de l’existence nous ont fait tomber entre les mains un (Livre de) poche de Maurice Sachs, auteur né en 1906 dont nous ignorions tout, jusqu’au nom, intitulé Le Sabbat, à la couverture très sixties présentant une accorte jeune femme coiffée à la mode « garçonne » des années vingt, alanguie, au regard enjôleur et prometteur : sa lecture s’imposait donc.